MaplePairQuestionaire19

アンケート結果

回答数 64

ペアでの取り組みと,がんばり具合についてお聞きします.

| ペアだったので,他の科目よりもがんばった. | 36 |

| 他の科目とかわらなかった. | 15 |

| ペアとは関係なしに,他の科目よりもがんばった | 6 |

| ペアに頼って,他の科目よりもがんばらなかった. | 3 |

| <未解答> | 3 |

演習時間以外の取り組みについてお聞きします(複数選択可).

| 演習時間以外でペアで課題に取り組んだ. | 30 |

| 演習時間以外でペアで試験対策をおこなった. | 21 |

| 演習時間以外では具体的な取り組みはしなかった. | 17 |

| 演習時間以外でペアと,Mapleについて話をした. | 6 |

| <未解答> | 3 |

演習の全体的な感想を聞かせてください.

| この演習は,とても楽しめた. | 45 |

| この演習は,他と変わらなかった. | 7 |

| あまり感想はない. | 5 |

| この演習は,他よりもつまらなかった. | 3 |

| <未解答> | 3 |

演習のペア評価の根幹をなす新しい学習観であるParticipation metaphor(参加型学習)について理解しているところを記せ.

意味のある言い直し

- 自らが率先してやることで、お互いに技術を高めあうことができると思った。なぜなら、人がやっている姿を見ると自分もやらなければいけないのではないかと思うはずだからだ。

- PMは実際にペアに迷惑をかけないようにと責任もって取り組むことができる。

- 協力して勉強できる。

- 人と協力してやっていくので人に迷惑をかけることができない。

- 実際に手を動かすことで、手続き的知識として記憶に定着させることを目的とした学習。

- ペア学習といわれる授業形態は初めてであったが、他の授業と比べると、ペアに迷惑をかけてはいけないという責任感から授業に対する意識が少し上がったように感じる。

- 参加型学習は従来の個人が新しい知識を獲得するという目標ではなく、共同体を構築することを目的とている。

- 共同体全体を参加者として捉えコミュニケーションに参加にしながら学習する

- 参加型学習とは、個人での学習ではなく、複数人で議論などをしながら、勉強をしていくことである。これによって、学習とは、何かを獲得するという考えから、参加者となり、問題に取り組むという考えにかわる。

- Participation metaphor(参加型学習)とは、学年目標は共同体の構築で学習とは参加者からなるものである。学習者としては、周辺にいる参加者や徒弟である。教授者としては、熟練した参加者であり知識としては実践や論考、活動の一側面であり知るとは所属する、参加する、コミュニケートすることである。

- 参加型学習は、新しいことを学習することと学習したことを他人に説明することの両方を同じ授業内でできることが魅力だと思う。新しいことを学習する上でわからないところがあれば、グループメンバーと話し合うことができる。また、自分が理解できた問題を他人に説明することで、身に着けた知識のアウトプットができるため、実は完璧に理解できていなかったことがわかったり、より理解が深まったりすると考える。pythonで数学を学習することは、情報系の学生にとっては一石二鳥でとても有効な学習法だと思った。numpyやsympyでの行列の扱いや、最小二乗法の実装など、知っておかなくてはならない初歩的な大学数学とプログラミングの橋渡しをしてくれるため、このような授業をもっと増やした方がよいと考える。個人的には、発展課題として興味をそそられる内容が沢山あったことも嬉しかった。しかし、発展課題に対する解答がMaple独自のコードや関数だったので、python ver.も用意してほしいと感じた。

- わからないことを教えあえたことがいいところだと思った。

- 板書のみなどの受動的な学習ではなく、ペアやTAの方々とコミュニケーションを取りながら能動的に学習すること

- 話し相手がペアとして隣にいることによって、自分と相手の知っている情報を共有することで効率の良い講義内課題の実行や講義内容の理解をすることが可能となった。

- 参加型学習は教授やTAから教えて貰うだけではなく、参加者全員から学ぶという体制だと理解している。

- 自らが自主的に学ぶような学習。

- 参加型学習は学生が先生の話を聞くだけではなく、学生たちも活発的に話しながら学習すること

- この考え方における学習目標は共同体の構築、学習は参加すること、そして知識とは実践、論考、活動の一側面であった。またこれは教える側と教えられる側との格差をなくすために生まれた考え方である。

- 集団でコミュニケーションを行うことで実践的に物事に取り組みその過程で学んでいく

- 共同体を構築し、参加者となることを目的とする。知るということを所属、参加、コミュニケートすることとする。

- せっきょくてきに参加している。また、コミュニケートをする。また、教授者もまとめ役などではなく慣れた参加者である。

- ペアで演習を行うと責任感が持ててよかった

- participation metaphorは個人での実践ではなく、お互いが参加者となりコミュニケーションをとりながら学習する。

- 複数人のチームを組むことによって、それぞれの理解度は異なるが、わからない人がわかる人に教えてもらうことで一人で勉強するより理解できる。

- 自らが自主的に課題に取り組むこと。従来の教師が一方的にしゃべるのを聞くものではなく自分らの力で問題を解いていく。

- ペアでの参加型学習として個々人がより責任感を持って学習することが可能になる.

- 知識を教えられるのではなく、自分で学ぶ方法を考えるという学習法。

- 話あって課題をすることはいいことだと思った

- ペアですることで、やる気が出ること。

- 能動手的な授業の参加を促す

- 責任感が持てる。

- 現在注目されているアクティブラーニングという授業形態に含まれている要素であり、受け身の形式ではなく2〜4人のあるコミュニティに参加して行う学習法だ。この学習法の最大の利点は一人の教師からだけでなくコミュニティ内の他の参加者からも知識を得ることができる点である。

- とりあえずできるようになること(根本の原理はわからないけどとりあえずできる)周囲のできる人にやり方を教えてもらう。

- 自分で考える能力が養われた。

- 人数が多い分だけ教えあえるし、ペアだからこその積極性が出る

- 宿題課題は答えが載っているので、解けない問題が出てきた時すぐに見てしまって復習を怠ってしまいました。

- ペアで協力して解くことで、互いがわからないとこを補いながら解くことができる。

- ペアがいることで自分も頑張らなければいけないという気持ちになり、またペアと連絡を取り合うことで学習をさぼることがない。

- acquision metaphorと違い実践的に実際に動かしたり、コミュニケーションをとって学習するという特徴があり共同体を構築する目的がある。

- ペア試験をすることにより、さぼることができないという意識づけをさせることができると思う。

- 受動的な学生も主体的に授業に参加しざるを得ない状況を作り出すことでいい環境で勉強に励むことができる。

- 友達の課題を見てただ移すだけではなく、実際に自分が課題を行って定着率を向上させる

- 協力することで生徒が意欲的に参加することになる, またコミュニケーションがとりやすくなる.

- 自分が理解するだけでなくペアの理解度と一致させることが重要と理解している

独特の意見

- 宿題についてはペアの方と毎回交互に提出するようにし、授業ない課題は自分のほうができたのでペアの方が基本的に課題に取り組み、わからないところを自分が教えながら一緒に行った。ペア試験は自分が1、3問、ペアの方が2,4問という風に割り振る予定であったが自分が予想以上に簡単に進んだので、1,3,4問を担当した。とくに対策はしなかった。

- ペア試験としてのシステムはよかったですが、採点基準がクソでした。

そのほか

- 参加型学習とは参加すること

- 参加型学習は他人と共有できて参考にすることができる

- AMとPMの違いが分かった.

- participation metaphorは実践、論考、活動の一側面をを知識概念としていて、共同体の構築を目標としている。

- 参加型学習をすることによって課題に対する責任が伴うということ

- 初めて聞きました。特に興味ありません。

- 自らが主体的に学ぶ学習であること。参加型の学習であること。共同体を構築することが目標。

- Paticipation metapharは積極的に学習への参加を促す学習方法である。

- 他人とペアになることで、一個人の学習に取り組む姿勢の向上を目指したもの。

- 自分たちで主体的に取り組むことで、ただ説明するだけの授業よりも理解度が上がる。

- 学習において参加者となりコミュニケートすることで理解を深める

- 学習目標は共同体の構築であり、参加者となって所属・参加・コミュニケーションをすることである。

ペアでの取り組みについて具体的な感想があれば記入してください.

- 相方と自分のプログラムをする時間の長さが違うのが悲しかった

- ペアでどうすればいいのかを話し合いまたネットで調べたりした事を報告して情報を共有する事で課題に取り組んだ

- 相方がどのようにプログラムを作ればいいかのアイデアを言い、自分が実装した。

- たのしい

- 責任を感じた

- チームで点数を共有する制度がある以上,自分が90から100をとる勉強をすることに時間を使うよりも,相手の点数を20から80にあげるために勉強を教えることに時間を使った方が成績上での効率が良かった.

- 意見の合うとき合わないとき問わず、意見を交わすことができたことは、相手の考えや課題実行の手際などの情報を知ることができたため良いことだったと思う。

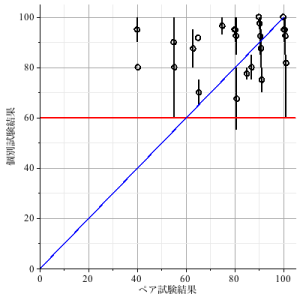

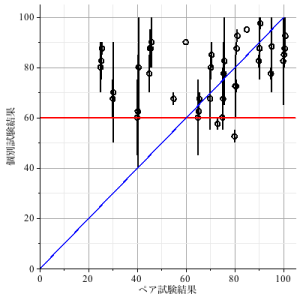

- ペアと相談できるのはとても良かった。しかし、自分が理解してなくてもペアの人が理解していればどうにかなってしまう所があったのでペア試験ではできたのに個人試験ではできないということが起きた。

- ペアで取り組むことによって自分自身に責任感を持つことができた。しかし、ペア任せにしてしまう人もいたので、改善点もあるのかなと感じた。

- ペアは運命共同体みたいなものなので、ペアの足を引っ張ったり落胆させたくないので責任感がつよく働き、ほかの授業よりもまじめに取り組むことができた。

- 最初のころはペアで集まって課題を行っていたが、授業中盤になると各自わからないところを埋めるといった形であった。ペア試験の時も各自で分担して問題を解く形式を行っていたため、お互いがどこまで理解できているかあまりわからなかった。

- ペアで取組むことで頑張らないとという気持ちがいつもより出てきて、ペアの試験も頑張ることができたが、個人試験の時は、ペアの点数を落としてしまうのではないかという怖さがあり、少し申し訳なかった。

- ペアの方がよく勉強ができるため頼る形になってしまった。

- ペアによって理解度は上がるが、ペアが賢すぎるとついていけなくなる

- ペア同士の考えを共有することでより理解が深められた。

- 最初のペアで点数が取れず解散したが、のちのペアでしっかりと基礎を教えてもらえたのでその分の点数を還元できるよう頑張れた

- 中間対策でペアで、授業内容の部分、センターの部分とそれぞれ得意にする分野を分けたので、期末で自分の担当じゃないほうが少し苦労した。

- ペアで取り組みをすることで、わからない部分や自分の苦手なところお互い補填しあって演習を行えた。

- ペアに迷惑をかけたくないので頑張った。

- ペアワークは大切であり、人に迷惑をかけまいとしっかり合格点をとれるように学習した。ペア選びは大切である。

- ペアで試験に取り組むということは自分が考えたうえで、さらにペアとの意見のすり合わせが必要なので個人試験と同じ時間では短いと思った。

- 試験の際得意なところをそれぞれ解いたりとペアであることを有効に使えたが、授業以外で二人で特別勉強をしなかったのでそれも点数に関係したのかなと思う。

- ペアでの取り組みは個人で学習するときと比較して責任感を持つことができ、また互いにわからないことを共有して解決したり、わからないことを補完しあうことができてよかった。

- ペアでの取り組みのおかげで、緊張感をもってまじめにやることができた。

- 課題を解くときは効率的に解くことができた。

- 感想を通り過ぎて無心でした。。。。

- 相方が頭がいい人だったので自分も頑張らなければならないと思った

- ペアでの試験は相手に迷惑を掛かられないという思いがあったのでテスト前は他の科目よりも危機感を感じた。ただペアの試験なので二人でやればなんとかなるだろうという気持ちも少しあった。

- ペアの足を引っ張らないようにするためにテストには真面目に取り組んだ

- 均等に仕事量がこなせるように工夫した。

- 成績がチームメンバーにも響くので真面目にやらなければという思いがあった。

- ペアに迷惑はかけられないの一心でsympyの習得に尽力した

- ペアという危機感を持てた

- ペアの人と共同で作業を行うことで取り組み意欲を増すことができると思ったが、どちらかが足を引っ張ってしまうといけないことが重要であると思った。

- 相談しながら学習できたので、理解が深まった。

- グループで同じ成績なので、もっと責任をもってやればよかった。

- ペアに頼りすぎたところはあったと思う

- 数式処理をpythonという新しい言語で解いたが、ペア学習だったので一人で学習するよりも、責任感を持ち、取り組めた。

- ペアであることにより、テストで失点をしたときに「ペアに申し訳ない」と感じた。

- 交代して課題に取り組んでいてもどうしても偏りが出てしまうと思った。理解度を均等にするのはなかなか難しいと感じた。

- 相談しながら勉強することで自分で気づかないことやわからないことにも対処で来たので良かった。

- 話しながらできるので楽しかった

- ペアの足を引っ張ってしまったので、気まずかったです。

- 試験までは頼ってしまう場面もあったが、最終試験はペアのためにより一層頑張れた。

- ペアがいるので、やらなければいけないという気持ちになりやる気はでるのでいい制度だとお思う。

- ペアに迷惑をかけないようにと試験前に対策を自分なりにするなど、いつもより責任感に駆られて勉強できたので点数をとれた気がした。なので、ペアというのも悪くない勉強法だと思った。

- 個人でテストを受けるのではなく、ペアで平均点を出すということで、相手に迷惑を掛けないように普段の勉強よりも頑張った。

- ペア試験によって最終結果を決める私には新しい採点方法であったが、他人に自分の力が依存するため頑張れた。

- 過去問などをみて頑張った。

- 緊張した

- 知識の共有をするのが難しかった.

- ペアのわからないところを教えた

演習時間外での取り組みがあれば,具体的に記述してください.

過去問,テスト対策

- 課題をする過去問を解く

- 試験対策として実際に時間を決めて過去問に取り組んだ

- カンニングペーパー作成

- 過去問を解いた

- 土日で過去問を解きまくった.

- テスト対策を何度も一緒にした。

- 課題をもう一度解きなおしたり、時間を図りながら過去問を解いたりした。

- 課題や過去のテスト問題を解いた。

- せんたー試験の過去問を全部解いた(過去に出なかった問題)

- テスト勉強

- 単純に数学の能力が足りないと感じていたので、この問題の場合はどのように解くかなどの確認を行った。

- 空きコマにチームメンバーと過去問を解いた。

- 過去問を解いて試験対策をした。

- テスト前に過去問を復習した。

- 宿題をペアでやって、個人ではセンターの問題を手書きで解いた。

- 週に一度か二度演習する時間を決めて各回の課題を行った。テスト前になると過去問を一緒に解いた

- センター問題に重点を置き教えてもらいながら解いた

- テスト勉強

- ペアの人が試験対策を一緒に行ってくれた。

- 過去問を解いた。

- 最終試験前に集まって、勉強した。

- 試験に向けて対策用ファイルを作った。

- 試験前に、二人で時間をとって自習をした。

- 試験対策として、ほぼすべての過去問を一通り解いた。

- 課題をペアと調べて課題を行った。

- 解き方がどこにあるかを目次として書いて試験に臨むようにした。

- 課題や試験に二人で取り組めるように必要なファイルをフォルダにまとめた。

- ペアと問題の解法を相談しあった.

課題

- 課題の分担をすることで授業時間外もpythonにふれている時間があった。

- 課題が演習時間内に終わらなかったので時間外にやるしかなかった。

- 課題を協力してといた。

- ペアで課題を解いたり、試験の勉強を互いに教わりながらすることができた。これで知れた知識も多かったので、よかった。

- 個人個人で自習をした

- 演習以外にもペアで教えあって理解を深めた。

- 宿題を協力して行った。

- 講義資料に軽く目を通したり、授業内に終わらなかった課題に取り組んだ。

- 毎週の課題をペアで行った。また、テストが近くなるとペアでテスト勉強を行った。

- 最初のうちはペアで集まって課題に取り組んだ。

- ペア試験が悪かったため、個人試験の勉強の時に一緒に勉強した。

- 課題をするぐらいだった。

- 課題を一緒に解いた。

- 各週の課題

- 宿題があるときは毎週金曜の5限の時間からペアと一緒に宿題をやっていた。

- 試験に対する準備として実際にJupyternotebookを使い関数などの動きを確認した。

- もっとペアで頑張ればよかった。

- 宿題くらいです

- 自分で今までの課題を見て復習しました。

- グラフィックラボ等でjupyter notebookを開くときにURLのコピー&ペーストができず、URLを手打ちするのに手間がかかった。

- 授業中に終わらせた

演習全般について,感想や意見があれば書いてください.

ペアに関する記述

- ペアと聞いて最初は不安だったが、いいペアと組めて楽しかった。

- 協力して勉強ができて楽しかった。

- よきペアを見つけたら努力した分評価されると感じたが、それが見つからなかったら努力した分が無駄になる。

- ペアでやることで責任感が生まれた。

- とても楽しかった授業でした。パートナーに関しての感想は無です。あると、いろいろ問題が起こりそうですので。

- 友達と組んだため意見しあえたけど、私語もしてしまった…

- この授業形態は今まであまり受けたことがなく、新鮮だった。個人的にはこの形態のほうがよいと感じた。

- この授業形式はとても良いと思います。かなり積極的に学べました。

- ペアにすることによって他の科目よりも真剣に受けなくてはいけない責任感を感じることができた。

- ペアを組む時にただ仲いい人たちで組ませるのではなくて同じ頭のレベルで組むべきだと思いました。

- ネットなどで調べながら解いていくため時間が足りなかった。

- 授業内での演習を交代でやるのではなく個人個人で問題を解き、それぞれが入力する練習を行わせた方が理解度があがると思いました。

- ペアで学習することで楽しく学習できた。

- 途中から入った3人目の恩恵がでかすぎた

- ペアで課題に取り組むのはとてもいいと思った。

- グループ連帯責任はとても良いと思った。

- ほかの講義ではないやり方で新鮮だった。学習意欲としてはこういった方式のほうが高くなると感じた。

- ペアでの取り組みに対して、ペアが友達であるからこそ楽しかったところはありました。しかし、ペアによって成績が悪くなる人もいるのでそこは問題だなと思いました

試験配点に関するdisり

- テストの配点がおかしすぎる。最後の数値のみを変えた問題が30点もあるところが特に。あのようなテストだと70点以下か、100点のどちらかの点数になる。また、出題されるセンター試験の過去問が分析されやすい。あらかじめ問題の答えを作っておくなどの工作が可能になってしまう。

- センターの問題を解く手順の解説をもっとやってほしかった

- 試験の配分がセンターを20点20点に分けるべきではないかと思った。

- sympy、numpyのみであったので授業としてはかなり簡単であった。数学さえできればコードを記述するのは参考資料さえ見れば特に問題なく完遂できた。個人試験は、40〜50分で終了し無事100点を取ることができた。1限なので早起きしなければならなかったこと以外は、特に問題なく講義を受け切った。

python and jupyternotebook

- jupyterの操作に不慣れだったので思うように扱えなかった。領域実習でemacsを使っていたのでそちらだともう少しやりやすかったかもしれない。

- 課題とは別にpythonの関数の説明や一覧等があればいいと感じた

- python自体が僕は初めて触れたので、他の言語との違いに少し戸惑った。最初にpythonの基礎中の基礎の解説があれば、スムーズに実習に取り組める気がする。

- pythonを使うこと自体が初めてだったので新しい学習にもなったし、センター試験の問題を解くなど数学的要素も組み込まれていていい演習だと感じた

- jupiternotebookの操作方法以前に、立ち上げ方法の把握にだいぶ時間を要してしまったので、その練習のための時間をもう少し多く設けてほしいとは思いました。

- Pythonを学べたので良かった。

- Pysonについて学習できていい経験になった。

- 大学でしか学習をすることができなかったので、家でもjupyter notebookを開けるようにしたかった。

- Jupyter notebookが家でも出来たらすごく便利だと思った。

- physonの知識は身についたので、この講義を履修して良かったです。

- パイソンを初めて習ったが楽しくできたので良かった。

一般的感想,そのほか

- プリンタの不具合が多すぎる。

- この春学期の授業で一番理解できた.履修してよ

- 一時限目は起きるのがしんどいのでやめていただきたい

- ほかの演習とちがい、楽しく学ぶことができた。

- 初めて使う言語やツールだったのではじめはそれなりに苦労した。

- かなり難しかった。

- 初めての授業形式で緊張した.

- この実習をとって、よかったです。

- 行列の対角化などのこれまでめったに使わなかった知識に遭遇したので、前からもっと勉強しておけばよかったと思った。

- 思ったより難しかった。もっと時間をかけて理解できると、うまく用いることができると思う。

- 非常に有意義な授業だった。

- 5分毎にパソコンを触る人を変更していたので騒がしかった。

Keyword(s):

References:[MaplePairQuestionaires]