関西学院大学理工学部情報科学科◆情報科学科レポート2008◆

研究室紹介(北村研究室)

北村研究室では「言語グリッドによる異文化交流支援」に取り組んでいます.言語グリッドとは,インターネットを通じてさまざまな機械翻訳システムを連携させることで,英語,韓国語,中国語,フランス語,ドイツ語,スペイン語など多様な言語サービスを提供するシステム.関学だけでなく,他大学や独立行政法人情報通信研究機構,NPOが協力して開発しています.

| 北村: | 私たちは言語グリッドを用いて,世界最大の教育ネットワーク「iEARN」における多国間子ども会議の支援や,病院における外国人医療受付支援などを行っています.世界を結びつけるインターネットを利用して,実際に世界の人々の役に立つ研究をしているところが面白いですね. |

|---|---|

| 池田: | 僕も社会の役に立つサービスを開発したいと思ったので,北村先生の研究室に入りました.コンピュータとインターネットという巨大なメディアを組み合わせることで,さまざまなサービスが生まれ,今までできなかったことがある日突然できるようになるなど,無限の可能性を持っている分野だと思います. |

| 北村: | インターネットがいくら発達しても,世界中の人々が自由にコミュニケーションするためには言葉の壁を乗り越えなければいけません.さまざまな機械翻訳システムや用例変換システムを組み合わせることにより,それをいくらかでも乗り越えるような支援ができるのではないかと考えています. |

| 池田: | そうですね.近年の国際化によって多くの外国人が日本に訪れるようになっていますが,彼らが急病になった場合,症状を的確に伝えられず,適切な医療が受けられないという現状があります.多言語の会話集を作成することで,円滑なコミュニケーションがとれるのではないかと思い,この研究を始めました. |

| 北村: | 池田君は台湾のアメリカンスクール出身なので,英語は堪能ですね.言語グリッドの研究をするには,コンピュータやネットワークの知識,外国語の能力,そして異文化を理解する能力が必要です.その意味では,池田君はその素養を十分に備えていると思います. |

| 池田: | ありがとうございます.多言語の会話集を作成するためには,まずベースとなる日本語の医療用例が必要になるので,現在は病院における受付から会計まで,すべての用例を効率的かつ偏りがないように収集するシステムを開発しています. |

| 北村: | 情報科学科をめざすみなさんも,IT機器をうまく使いこなすだけでなく,新しいシステムを作り出し,それを社会に役立てることに挑戦してほしいと思います.インターネットは社会に直接つながっているメディアです.それを利用した面白いシステム作りに,みなさんと共に取り組みたいと願っています. |

右:情報科学科教授 北村泰彦 / 左:情報科学科4年生 池田佳泰 (台湾 Lincoln American School出身)

学生・教員の声

携帯やデジカメなどを動かすシステムソフトウェアを開発

情報科学科 石浦 菜岐佐 教授

携帯電話やデジカメ,テレビ,家電・・・これらを動かしているのは,内部の超小型コンピュータシステムです.超小型といっても,高性能のマイクロコンピュータに気が遠くなるような規模のソフトウェアが搭載されています.私が研究しているのは,このようなシステムを作るためのシステムソフトウェアの開発.企業と共同で研究したり,世の中に公開したりします.自分たちの作ったプログラムを実際に使ってもらえるのは,プレッシャーでもあり楽しみでもあります.全く同じ機能のプログラムでも,書き方に美しい/汚い,上手い/下手があります.一見小さなことに思えますが,大規模なソフトウェアを作るときは,これが極めて重要なこと.この違いや重要性を理解すると,ソフトウェア開発の面白さが分かってくると思います.

電子マネー取引をもっと安全で快適なものにする プログラムを検証

情報科学科 4年生 世登 恵梨

電子マネー取引の流れを実際にプログラム化して,SPINというモデル検査ツールを使って,正しい動きをしているか,安全性が保障できるかといったことを確かめています.例えば,どんな詐欺があるか考え,自分の作ったプログラムが詐欺に気づき,犯罪者を割り出してくれるのかを検証.実際の問題を想定して,実用的な研究に取り組んでいます.

卒業生の声

澁川 友紀

西日本電信電話株式会社(07年 情報科学科 卒業)

通信ネットワークの大規模化にともない,耐故障設計や故障からの迅速な復旧の必要性が高まっています.そこで,大学では通信ネットワークにおける経路制御の研究開発を行い,企業との共同研究にも取り組みました.現在は,NTT西日本でスピードと信頼性を兼ね備えた光回線設備の設計を担当.大学の研究で身につけた知識や技術,そして応用力を活かすことができています.

研究設備

視線追跡装置

眼球から反射する赤外線光を計測して,ユーザがコンピュータ画面のどの位置を見ているのかを測定する装置.Webページのデザイン評価などに活用できる.

データマイニング用高速計算システム

大量のデータを解析し,特徴的なパターンを発見するためには,大量の計算が不可欠.このシステムで並列計算を行えば,実用的な時間内に結果を得られる.

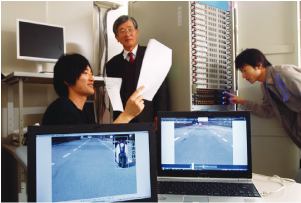

並列計算機と車両認知画面

車載カメラで撮影した映像から車両の走行環境を認識し,その情報を高速処理するための並列計算機.写真の例は,後方走行車両の認識を行ったもの.

こんな研究をしています

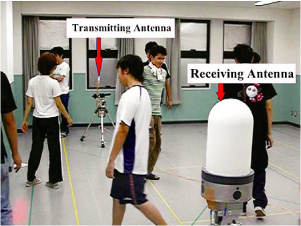

モバイル通信のチャネルモデル研究

将来の高速・広帯域モバイル通信技術の研究開発に資するため,電波が複雑な現実環境を通って受信されるまでのチャネル特性のモデル化を行っている.

アメリカンフットボール戦略解析システム

正々堂々と戦って勝つために,選手は体を鍛え,指導者は戦略を立てる.そして早藤研究室は戦略解析システムを提供して,チームの勝利に貢献する.